Questa vetrina ricostruisce l’allestimento di una tavola in un contesto conviviale dell’antica Ercolano, offrendo uno spaccato significativo della cultura del banchetto nel I secolo d.C., poco prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

I reperti esposti – vasellame in ceramica, oggetti in vetro e bronzo, resti organici e piccole sculture – provengono da diversi contesti della città, come cucine, ambienti per il consumo dei pasti, botteghe, depositi e magazzini. La loro selezione consente di illustrare le pratiche quotidiane legate alla tavola: non solo l’atto del nutrirsi, ma anche il valore simbolico, sociale e rituale che il convivio rivestiva nella società romana.

L’esposizione restituisce così un’immagine coerente e articolata della cultura materiale connessa alla cena e alla vita domestica, facendo emergere la tavola come luogo di relazioni, identità e rappresentazione sociale.

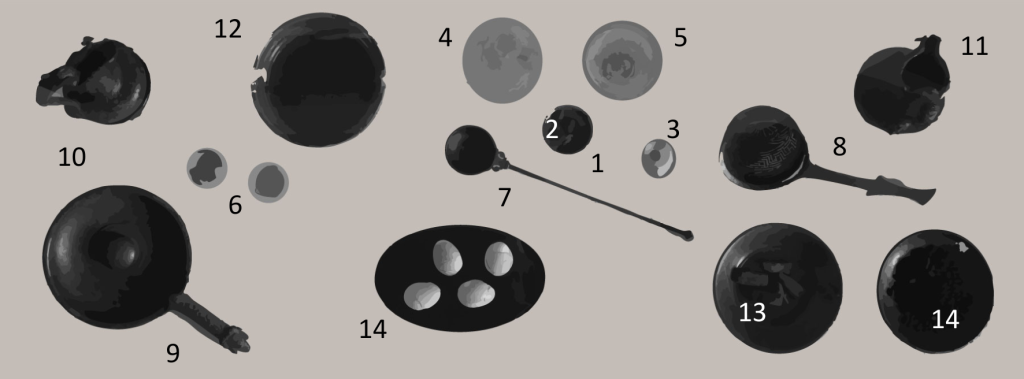

Nella sezione destra della vetrina, una selezione di oggetti ricostruisce i gesti e gli strumenti del bere e del servire. Coppe, bicchieri e bottiglie in vetro attestano l’uso diffuso di materiali raffinati anche nella quotidianità. Tra questi spicca un bicchiere in vetro verde scuro (1), in cui sono adagiate mandorle carbonizzate (2 – Prunus dulcis), testimonianza diretta dei cibi consumati.

Accanto ad esso, bottiglie in vetro soffiato finemente lavorato, tra cu spicca una di piccole dimensioni decorata con sei maschere in rilievo di sileni e menadi (3), richiamo all’immaginario teatrale e bacchico. Completano il gruppo dei reperti in vetro, una bottiglia a corpo cilindrico (4), proveniente dall’area sacra della città, e una coppetta emisferica (5) e due attingitoi (6), rinvenuti insieme ad altri all’interno di una bottega presso il decumano massimo, ancora imballati per essere avviati sul mercato.

Tra gli strumenti per il versamento si possono apprezzare un simpulum (7) in bronzo, con bacino poco profondo e lungo manico decorato da un motivo a capitello, colino traforato (8) con eleganti motivi ornamentali (rosette, foglie stilizzate, meandri), e una patera in bronzo (9), oggetto spesso associato ai lavaggi rituali, ma spesso utilizzata in presenza di ospiti per versare liquidi in modo cerimoniale.

Particolarmente degna di nota è una brocca (9) in bronzo dalla forma slanciata e corpo ovoide, con ansa decorata nella parte superiore dalla figura di un cigno alato, con piumaggio finemente inciso: una decorazione rara, solitamente riservata a manufatti di alta qualità nella bronzistica vesuviana. Il fusto dell’ansa è arricchito da un ramo nodoso con elementi vegetali a mezzaluna e terminazione in una testina plastica.

Un’altra brocca in bronzo (10) si distingue per la resa accurata dei motivi decorativi dell’ansa, ornata da girali d’acanto fiorito, e testa di menade, richiamo al mondo bacchico. Brocche con forme analoghe sono attestate in diverse province dell’Impero, come la Betica, e databili anch’esse al I secolo d.C.

Segue un grande calice (11) in terra sigillata decorata, rinvenuto nella fossa settica di Ercolano. Il corpo ceramico, di colore nocciola-beige con vernice arancio lucida, presenta sull’orlo una decorazione a rotella con piccole linee diagonali. La parte inferiore reca una scena figurata ripetuta tre volte: un uomo ammantato, caduto a terra, si difende dall’assalto di un leone, incorniciato da motivi floreali e ovuli.

A completare la narrazione, alcuni resti organici carbonizzati evocano direttamente il contesto alimentare: carrube (12 – Ceratonia siliqua), noccioli di oliva (13 – Olea europaea) – adagiati in piatti in ceramica e bronzo – e quattro gusci d’uovo (14) in ottimo stato di conservazione, offrono una testimonianza tangibile dei cibi presenti sulla tavola degli antichi ercolanesi.

Nella sezione sinistra della vetrina, un approfondimento dedicato all’arte del bere e del servire nell’ambito conviviale di Ercolano propone una selezione di oggetti che coniugano funzione, eleganza formale e valore simbolico.

Il primo bicchiere (1), in vetro trasparente e sottile dai riflessi verdastri, è decorato all’esterno con motivi a spirale, bucrani e festoni racchiusi in cornici ovali: un repertorio di chiara ascendenza classica, carico di rimandi rituali e celebrativi.

Il secondo bicchiere (2), caratterizzato da leggere depressioni lungo le pareti, riflette l’influsso di raffinati modelli in argento a pareti incavate, una tipologia ampiamente standardizzata e diffusa in tutto l’Impero, documentata sia a Pompei che a Ercolano.

Accanto ai bicchieri, quattro brocche in bronzo illustrano la varietà di forme e la raffinatezza del vasellame da mensa in età romana.

La prima brocca (3), con corpo bulbiforme e ansa “a orecchia”, è finemente decorata con motivi vegetali, rilievi cesellati e una foglia d’acanto stilizzata: elementi tipici della produzione vesuviana di alta qualità.

La seconda (4), dal profilo piriforme e linea continua, presenta un’ansa verticale ornata da due teste di ibis stilizzati, un poggia-pollice a forma di ureus (serpente sacro) e una maschera di satiro giovanile, scolpita con tratti delicati e vitali.

La terza brocca (5), a bocca trilobata, reca un’ansa a nastro decorata da un tralcio vegetale che culmina, agli estremi, in una figura giovanile a braccia aperte e in una maschera di sileno dal volto intensamente espressivo, con fronte corrugata e barba a riccioli.

La quarta (6), anch’essa trilobata, è impreziosita da una protome leonina stilizzata e da una testina di fanciullo. Entrambi gli elementi, applicati sull’ansa, assumono valore decorativo e simbolico. La forma trilobata, ben attestata anche in vetro e ceramica, era tra le più diffuse per la sua eleganza funzionale.

Di particolare rilievo è uno skyphos (7 – vaso utilizzato per bere) in ceramica invetriata, con superficie esterna verde e interna gialla. La vasca è decorata da grappoli d’uva e pampini disposti su due registri, separati da un tralcio d’uva. L’esemplare, attribuito a un centro produttivo dell’Asia Minore, forse Tarso, testimonia l’ampiezza dei circuiti commerciali e culturali del tempo.

Singolare è un vaso a paniere (8) in bronzo, ispirato alla forma dei cesti intrecciati dei pescatori. Databile tra il I e il II secolo d.C., presenta un manico a nastro raccordato da bracci curvilinei e decorato con una doppia protome di cigno, resa in forme eleganti e stilizzate. Probabilmente destinato a servire pesci o molluschi durante i banchetti, fonde funzione pratica e ricercatezza simbolica.

Ad arricchire la narrazione conviviale resti organici carbonizzati tra cui bucce e semi di melagrana (9 – Punica granatum) e datteri (10 – Phoenix dactylifera), alimenti pregiati che testimoniano gusti raffinati e scambi commerciali con il Mediterraneo orientale, entrambi adagiati in piatti in ceramica.

Chiudono la sezione due piccole statuette in bronzo. La prima raffigura un cammello (11) carico di ceste, al cui interno sono adagiati datteri carbonizzati con la polpa ancora intatta. La seconda rappresenta un toro (12), animale legato alla sfera sacrale e agreste del banchetto. Per forma e dimensioni, entrambe possono essere interpretate come offerte votive o elementi decorativi connessi a pratiche rituali in ambito domestico.